Célèbre auteure de livres de cuisine et icône de la cuisine familiale, Françoise Bernard – ou de son vrai nom Andrée Jonquoy – née le 2 mars 1921, est morte le 19 septembre 2021 à 100 ans. Nous l’avions rencontrée en 2009, pour le tout premier numéro des Cahiers de la gastronomie. Voici son portrait.

Rendez-vous est pris un mardi matin à onze heures. Au téléphone, la voix était faussement étonnée de notre requête pour cet entretien. Nous arrivons, à onze heures précises, au pied de l’immeuble parisien de Françoise Bernard. Là il faut téléphoner, l’interphone est en panne. Sur la sonnette il y a deux noms : Françoise Bernard et Andrée Jonquoy. Deux noms pour une seule et même personne. Une femme de 88 ans, encore alerte, qui a tant incarné son personnage qu’elle passera du “je” au “elle” (parlant de Françoise Bernard) durant tout l’entretien. Andrée est devenue Françoise en 1953, elle avait 32 ans.

“J’ai commencé à travailler très jeune vers 17 ans, au sortir de la guerre, comme dactylo. De fil en aiguille, je suis entrée, en répondant à une annonce du Figaro, au service financier d’Unilever. Nous étions plusieurs filles à travailler pour le directeur financier. Ça ne m’intéressait pas du tout, mais c’était bien payé. La finance, ce n’était pas “mon truc”.

Un jour, j’ai eu la possibilité par l’agence de publicité d’Unilever d’incarner ce personnage de conseillère culinaire. Beaucoup de filles se sont présentées, mais j’ai été retenue. Il fallait être un peu commerçante et accepter de faire beaucoup de choses diverses.

J’ai appris à parler en public, à passer à la radio, à écrire des recettes. Tout allait très vite à cette époque (en 1953). J’ai eu tout de suite deux cuisiniers pour travailler avec moi (dont un qui m’a épaulée trente-cinq ans) une cuisine d’expérimentation avec une salle à manger où je recevais les journalistes et des invités. Comme toutes les filles de l’époque, je savais un peu cuisiner ; mes cuisiniers m’ont appris le reste en perfectionnant mon savoir culinaire. Ils étaient cuisiniers de restaurant. Leurs conditions habituelles de travail étaient très dures, à cette époque bien plus qu’aujourd’hui, et certains sautaient sur l’occasion de travailler dans des conditions privilégiées pour des sociétés comme Unilever. On me laissait une grande liberté dans ce que je faisais. Je devais seulement incarner Françoise Bernard.

L’intérêt des femmes pour la cuisine était très grand à cette époque. Les privations des années de guerre étaient encore dans tous les esprits.

Unilever détenait une société (Astra) qui vendait de l’huile et de la margarine, le corps gras des pauvres. Le beurre était réservé pour le dimanche et les jours de fête. Françoise Bernard présentait la margarine comme un aliment bon pour la santé. Il fallait donc qu’une fille assez jeune, pas trop moche fasse des recettes de cuisine un peu plus travaillées que l’ordinaire, mais simples à réaliser.

Les recettes paraissaient tous les jours dans le journal et les femmes les refaisaient chez elle. J’essayais toutes les recettes, et ce que je ne savais pas faire, mes cuisiniers me l’apprenaient. Des recettes en deux à quatre points, réalisables par tout le monde.

À partir de là, la notoriété de Françoise Bernard s’est installée car elle ne donnait que ce qu’elle savait faire. (Ici, elle parle d’elle à la troisième personne).

Ces recettes paraissaient dans tous les quotidiens et les lectrices écrivaient pour demander des conseils. À cette époque, 15 personnes travaillaient pour répondre à ce courrier (jusqu’à 1 000 lettres par mois).

Il y avait aussi des petits carnets : Les Carnets de Françoise Bernard que l’on envoyait aux cuisinières. Nous avions passé des accords avec d’autres marques afin de diffuser et d’élargir l’image de Françoise Bernard à tous les milieux de la cuisine et de l’alimentaire ; ce qui a accru sa notoriété. Tout cela était exprimé sous forme de conseils, de photos…

Ce personnage devenait “énorme”. J’étais devenu un enjeu, un pouvoir énorme. Unilever l’a compris et a voulu me donner un rôle encore plus large, en développant une émission quotidienne de 5 minutes sur Radio Luxembourg (RTL) où je donnais “le conseil de Françoise Bernard”. Mon personnage devenait une star.

Ensuite, il y a eu la télévision. C’était sur Télé Luxembourg, car la télé française ne voulait pas d’une icône publicitaire sur son antenne. Je passais donc la frontière tous les quinze jours pour réaliser cette émission. L’émission durait 20 minutes et était en direct. Il fallait donc que je prépare un soufflé avant le début, qu’il cuise pendant le direct, pour qu’il soit prêt à sortir juste 5 minutes avant la fin de l’émission. Un jour, j’ai même reçu beaucoup de courriers de protestations de la part des bouchers qui était en rupture de jarret de veau après une émission où je présentais une recette d’osso-buco. Ils auraient voulu que je les prévienne avant.

Je travaillais beaucoup, je réalisais les plats plusieurs fois. Mon texte de présentation était tapé à la machine avec les suggestions de plan. Le réalisateur avait tout en main. J’aimais les gens avec qui je travaillais.

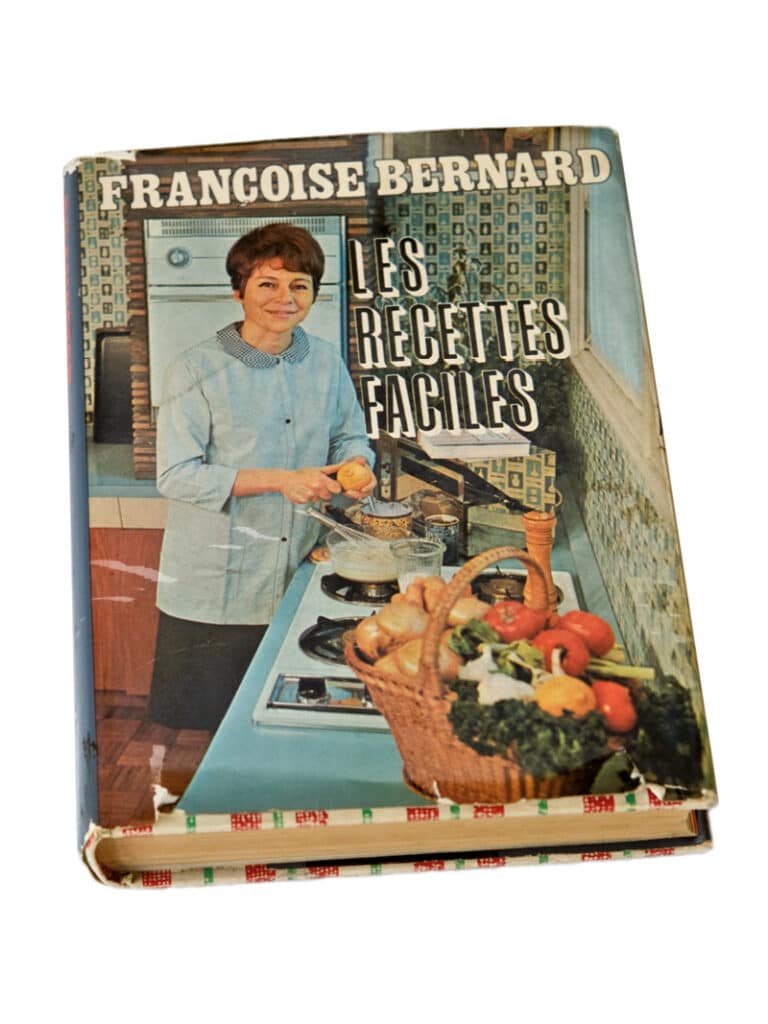

En 1963, on a décidé de faire un livre avec toutes ces recettes. Il y avait déjà un livre à l’époque, celui de Ginette Mattiot, inspectrice de l’enseignement technique. Elle ne m’aimait pas du tout. Les gens de l’enseignement n’aimaient pas les commerçants.

Antérieurement, il y avait eu Tante Marie (qui n’avait jamais existé) mais ses recettes n’étaient pas réalisables par des femmes qui n’étaient pas cuisinières de métier.

La difficulté était donc de proposer autre chose que Ginette Mattiot, de réussir à se démarquer tout en s’adressant à la même cible. J’ai voulu me mettre à la portée de la ménagère. Je donnais des indications de difficulté, de prix et de temps passé ; je donnais tout de suite les proportions et je prenais la ménagère par la main, en lui donnant tous les détails de la préparation. Cela peut paraître idiot, mais pour quelqu’un qui n’a jamais fait la cuisine, ce n’est pas forcément évident. Il y avait toujours une remarque que les lectrices aimaient beaucoup. Je savais que la femme qui suivait ma recette allait la réussir. Cela a demandé un an pour écrire juste le texte du livre. Je l’ai fait chez Unilever, mais je l’ai présenté personnellement à Hachette. C’est tout juste s’ils voulaient bien me recevoir ! C’était “indigne” pour une maison d’édition de faire un livre de cuisine. J’ai été reçue par un directeur de collection d’Hachette à qui j’ai dit : vous, vous vendez de la littérature, moi, je vends des savonnettes. Je veux vendre un livre comme on vend des savonnettes. Vous en voulez de mon livre ou pas ? Après, cela a fait la fortune d’Hachette, ce livre dont ils avaient honte.

La mise en page du livre n’a jamais varié depuis la première édition, seules les photographies ont changé. C’est le premier livre de cuisine qui est paru avec beaucoup “d’air” dans la mise en page, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé à l’époque.

J’ai aussi fait un livre avec Alain Ducasse. Je ne le connaissais pas du tout à l’époque. On m’avait demandé chez Hachette d’assister à une réunion avec les commerciaux à laquelle différents auteurs de la maison participaient. Alain Ducasse a dit à la fin de son discours : la première recette que j’ai faite venait d’un livre de Françoise Bernard. C’était le livre de ma mère et, si elle est d’accord, j’aimerais faire un livre avec Françoise Bernard. Voilà l’origine de ce livre qui a eu beaucoup de succès, surtout auprès des hommes.”

En écoutant parler Françoise Bernard revenant sur son parcours, on ne peut être que stupéfait de l’incroyable avant-gardisme de celui-ci. Françoise Bernard a tout vécu et inventé : le casting, le multimédia, la “starification”.

Bien des années plus tard, Jamie Oliver puis Cyril Lignac ne feront finalement que tenter de reproduire ce phénoménal succès.

De ce succès unique, on pourra retenir l’incroyable chance qui fit d’une simple idée publicitaire un phénomène éditorial.

Mais le personnage de Françoise Bernard doit aussi une bonne part de son succès aux qualités de son interprète, qui se donna corps et âme pour le faire vivre au point de l’habiter réellement.

Partagez cet article sur les réseaux sociaux

Chez Menu Fretin, nous préférons l’explication à la simplification, la liberté à la censure, l’argumentation à l’affirmation, l’imagination au pouvoir.

Vous n’êtes pas abonné ?

Foncez, c’est gratuit et enrichissant !